昭和5年の出来事 1930 ← ・ →

|

【1月】

|

| 1 |

地下鉄銀座線の上野駅から万世橋駅までが開通します。

同時に末広町駅と上野広小路駅も開業しますが、この時の万世橋駅は仮の駅であった事から、翌年11月に神田駅が完成すると同時に万世橋駅は取り壊しとなります。

つまり万世橋駅は2年間も使用されなかった駅という事になります。 |

|

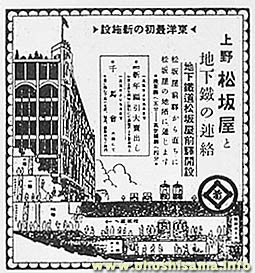

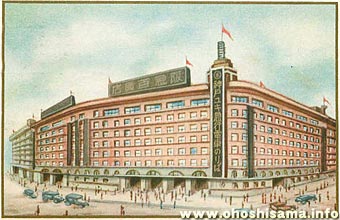

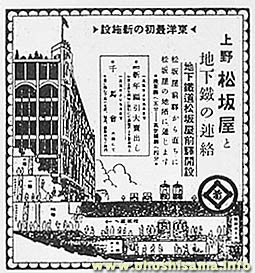

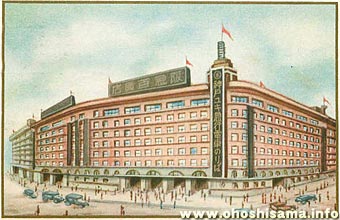

また、【上野広小路駅】は、地下鉄駅と上野松坂屋の地下売場が繋がり、日本では初めてデパート直結の地下鉄駅となりました。

現在では当たり前の事ですが、当時では初めての事であり、新聞には地下鉄ホームとデパートが地下で繋がっている絵も掲載されており、「東洋最初の新施設」と紹介されています。(図5-1) |

|

尚、この上野広小路駅は、上野駅から500mという近さもあって、当初は駅の計画はなかったそうです。

が、銀座線が延びるにつれ、日本橋三越が建築費を全額負担し《三越前駅》を作る計画を知った事から、急遽松坂屋前にも駅を作ることになったそうです。

その為駅名も《松坂屋前》としたかったものの、諸条件などによって【上野広小路】となりました。 |

|

写真は現在の上野広小路駅ですが、改札を出て階段を上がれば上野松坂屋です。(写真5-2)

|

|

|

| 1 |

同じ1日に鉄道省がメートル法を導入します。

鉄道に関してはそれまではマイル表示でしたが、この導入後4月1日から一斉に各線がメートル表記となります。 |

|

|

| 11 |

《金輸出解禁》が発表されます。

景気対策としての《金解禁》でしたが、前年のニューヨーク株式大暴落の影響が世界中に及びつつある中での実施は、国内の困難を招き、この後未曾有の大不況へ突入する事になります。 |

|

またこの金解禁と同時に新100円札が発行されます。

肖像はそれまでの藤原鎌足から初めて聖徳太子となります。

|

|

|

| 27 |

大型航海練習船の【日本丸】が進水します。

商船学校教育用として【海王丸】と共に建造され、この後太平洋戦争を経て昭和59年の退役まで、約11,500名の実習生を送り出します。

現在は横浜の日本丸メモリアルパークで見ることが出来ますが、この日本丸には四男の伯父も乗船していたそうです。

写真はその伯父が商船学校に入学した後に乗船した時に撮った日本丸で、昭和15年頃と思われます。(写真5-3)

|

|

5-1.当時の新聞記事

|

5-2.現在の上野広小路改札と松坂屋入り口

|

5-3.航海中の日本丸

|

|

【2月】

|

| 6 |

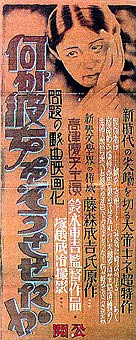

映画【何が彼女をそうさせたか】が封切られ人気となり、浅草常盤座では5週連続の長期公開となります。(写真5-4)

昭和2年に【改造】1月号から4月号に掲載され、その後単行本として出版された小説の映画版ですが、以降【何が○○をそうさせたか】という言葉が流行ります。

|

|

|

| 11 |

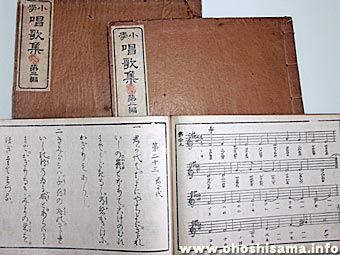

【君が代】制定50周年を記念して初めて君が代のレコードが販売されます。

|

|

|

|

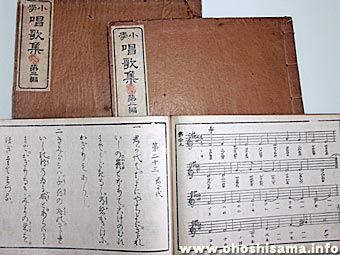

【君が代】は明治14年に小学唱歌集初編に掲載され、国歌として位置づけられ、海軍でも定義づけられますが、この頃はまだ一般国民には国歌としての馴染みが薄く、その為文部省が中心となって国民に浸透させる目的での発売でした。

|

|

右の写真は明治16年版の小学唱歌集初編の中の【君が代】と同第二編と第三編ですが、童謡の

【ちょうちょ】や【見わたせば(現むすんでひらいて)】【蛍(現ほたるのひかり)】等と一緒に掲載されています。(写真5-5) |

|

|

| 17 |

江戸最古と言われた根岸の銘木【御行の松】が伐採されます。

道路拡張による河川の埋め立てや暗渠が原因の一つとも考えられますが、【御行の松】の姿は根岸小学校の壁面に描かれ、子孫の松も根岸の西蔵院に存在します。

詳しくは【昭和4年・トーゴーカメラ時代】を御覧下さい。

|

|

|

| 18 |

アメリカアリゾナのローエル天文台が未知の惑星を発見します。

5月1日には正式に【冥王星(Pluto)】と命名され、以後70年以上以上第9の惑星として認められましたが、当初の大きさよりも小さい事が判り、更に地球の惑星である月よりも小さい事などから、平成18年8月に惑星ではないと定義されます。

|

|

|

| 20 |

第17回総選挙が行われ、民政党の大勝利となりますが、翌日には初めて開票速報が臨時ニュースとして放送されます。

|

|

5-4.何が彼女をそうさせたかポスター

/ウィキぺディア |

5-5.小学唱歌集の中の君が代/明治16年版 |

|

【3月】

|

| 1 |

東京アメリカ屋靴店が初めて大衆用既成靴の販売を始めます。

それまで靴と言えば注文靴でした。

|

|

|

| 4 |

銀座の町名が変更され、江戸時代からの尾張町、南紺屋町、弓町、新肴町などの町名が消え、銀座8丁が誕生します。 |

|

|

| 15 |

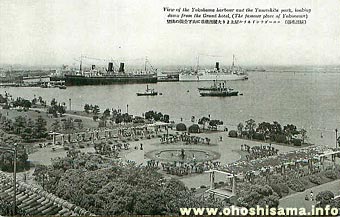

浅間丸や秩父丸に引き続き龍田丸が竣工し、4月25日にはサンフランシスコへ向けて出港します。

この龍田丸は、伯父が中学2年の昭和10年に、修学旅行で利用した事がある客船です。

【昭和10年・修学旅行 龍田丸 1935】にも記載していますが、当時の校長先生が海軍出身という事から実現したそうです。(写真5-6) |

|

|

| 15 |

また同じ15日に横浜の山下公園が初の臨海公園として開園します。

関東大震災の瓦礫を持ちいて海岸線を90m程埋めたてられて造成した公園です。

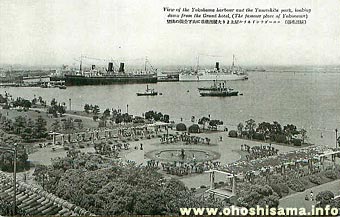

右は昭和初期のグランドホテルから望んだ山下公園と大桟橋です。(写真5-7)

|

|

現在も憩いの場として人気の公園で、接岸する氷川丸は山下公園のシンボルですが、この氷川丸は翌月4月25日に竣工します。(↓4/25)

|

|

|

| 24 |

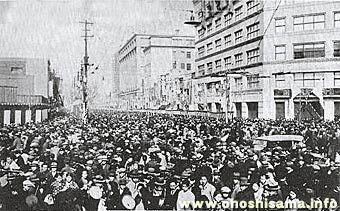

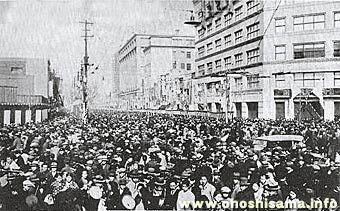

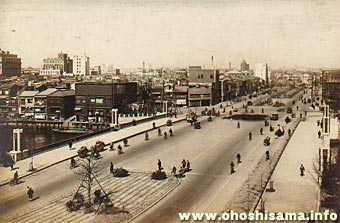

関東大震災後に政府は帝都復興院を設け、首都の再建に取り組んできましたが、復興事業の大部分が終えたことから、この日から1週間にかけて【帝都復興祭】が盛大に行われます。

初日は天皇陛下の市内巡幸で始まりますが、宮城を出発後は神田、浅草を経由し、隅田川の言問橋から蔵前橋等復興なった橋梁を渡るという32キロ程で、今までに無い長きに渡って巡行に、各沿道は百万人もの人々で埋め尽くされます。

|

|

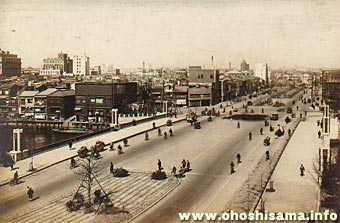

右の写真 (写真5-8)は銀座通りを埋め尽くす群集と、震災復興事業の一環で完成した昭和通りです。(写真5-9) |

| 帝都復興によって作られたもの |

| 土地区画整理 |

日本橋小舟町界隈、浅草、下谷、神田、京橋、麹町、本所、深川 他 |

| 道路 |

昭和通り(写真5-9)、大正通り(現京葉通り)、内堀通り、他放射線 |

| 橋 |

隅田川十橋

相生橋、永代橋、清洲橋、両国橋、蔵前橋、厩橋、駒形橋、吾妻橋、言問橋、新大橋の以上隅田川十橋。

御茶ノ水聖橋、数寄屋橋、八重洲橋 他 |

| 公園 |

隅田公園、浜町公園、錦糸公園

横浜山下公園 他小公園など |

| 施設 |

築地市場、同潤会アパート、他 |

|

|

|

5-6.修学旅行で乗船した龍田丸/昭和5年 |

5-7.昭和初期の山下公園/絵葉書 |

5-8.帝都復興祭で銀座通りを埋め尽くす群集/絵葉書 |

5-9.震災復興事業で整備された昭和通り/絵葉書 |

|

【4月】

|

| 1 |

上野駅に東洋初となる地下街の【地下鉄ストア】が40店舗ほどオープンします。

現在でこそ駅の地下街は一般的になっていますが、この頃としては画期的なことだったそうで、その後銀座線が延伸するにつれ、各駅にに地下街が出来て行きます。

|

|

現在の上野駅の地下街は、唯一残っていた古い食堂なども姿を消し、【メトロピア】と名を変え新しくなっていますが、営業をしているお店も数は少なくなっています。

|

|

一方銀座線神田駅の地下街は当時の面影を残しながらも、数軒が昔のまま営業を続けています。

(写真5-10)

|

|

尚、【地下鉄ストアビル】が開業したのが翌年の事です。【昭和7年頃・上野地下鉄ストアビル】参照。 |

|

|

| 3 |

東京駅と上野駅に切符自動発売機が登場します。

硬貨を入れると日付が印刷された切符が出る仕組みでしたが、戦時色が濃くなるに従い、紙幣が多くなった為、姿を消す事になります。 |

|

|

| 9 |

石橋正二郎氏が純国産のタイヤの製作に成功し、翌年にはブリッヂストンタイヤを設立します。

元々久留米で家業の仕立物業から足袋専門業に変更し、後に足底部分をゴムにしたアサヒ地下足袋が大ヒットします。

このゴム底のノウハウと自動車産業の将来を見極めた事からゴムタイヤの製造へと繋がり、現在のブリジストンとなります。 |

|

|

| 25 |

日本郵船の大型貨客船【氷川丸】が竣工します。

前述3月竣工の龍田丸や浅間丸と同様に昭和初期の豪華客船時代にシアトル方面の客船として活躍しますが、戦時中は病院船としても使用され、船員からは《白鳥》と称されます。(写真5-11) |

|

氷川丸は他の豪華客船が戦時下で沈没する中、唯一沈没を免れ、戦後は再び国際航路に復活をし、昭和36年(1961)に横浜開港100周年記念事業の一環として現在の山下公園に係留されます。 |

|

|

| 29 |

明治38年以来25年ぶりとなる早慶対抗ボートレースが荒川で開催されます。

野球の早慶戦人気の為しばらく中断していましたが、この日に再開され以降、各大学の艇庫も隅田川沿いに出来、ボートが人気となります。

|

|

写真は昭和16年、東京外国語大学時代の伯父達の隅田川でもボート練習時のものです。【.昭和16年・隅田川ボート】参照。(写真5-12) |

|

|

| ・ |

浅草の松永武雄が平絵式の紙芝居《魔法の御殿》を製作し、次いで《黄金バット》を創作します。

これは現在も演じられる紙芝居のスタイルで、それまでは立ち絵の紙芝居といって、平面の舞台の上で紙の人形を操っていました。

これが平面の絵になった事で、よりスピーディーな展開となり、また黄金バットの登場によって一気に人気となります。

|

|

写真は黄金バットなど数々の紙芝居を演じてこられた故森下正雄氏と演ずる黄金バットです。(写真5-13) |

|

|

| ・ |

この頃から川崎市の埋立地への工場進出が相次ぎ、大工場地帯へとなってゆきます。

|

|

5-10.現在もも残る神田駅地下鉄ストア/平成17年 |

5-11.戦時中病院船となった氷川丸/ウィキペディア |

5-12.昭和16年の隅田川ボート練習 |

5-13.上映される黄金バット/平成15年7月 |

|

【5月】

|

| 1 |

登山がブームとなる中、前年の単行本【山と渓谷】に引き続き、山と渓谷社が創立し、雑誌【山と渓谷】が創刊されます。) |

|

|

| 5 |

第一回健康優良児の表彰が行われます。 |

|

|

| 5 |

同じ5日に鐘紡が従業員の給料4割減給を発表します。

それまでは温情主義の鐘紡と言われてきましたが、これによって全国8工場で争議となり、大規模なストライキに繋がって行きます。 |

|

|

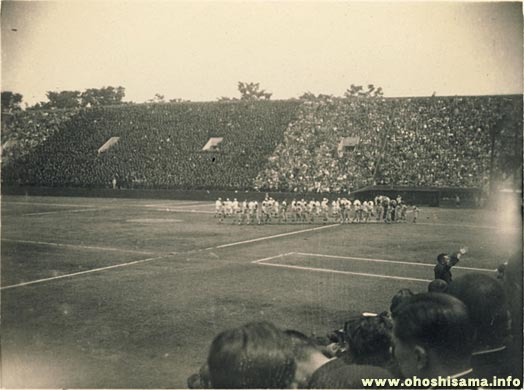

| 17 |

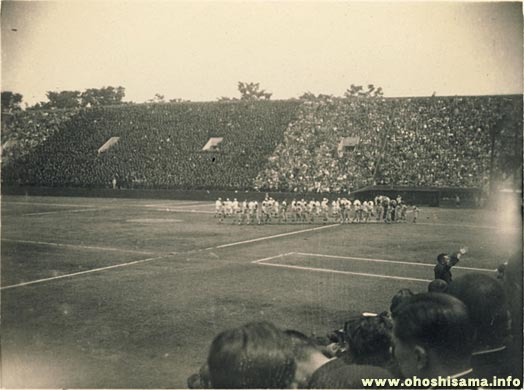

人気が加熱する野球の早慶戦が、17日18日で開催されますが、入場券2万7000枚に対し23万人もの申し込みが殺到します。

もっともその大半が人気にあやかって一儲けしようとするブローカーやダフ屋で、偽の入場券も出回ります。

この時の入場券は2等50銭→5円、1等1円→12円と10倍以上の高値で売買されていました。

写真は昭和初期の神宮球場での大学野球の様子です。(写真5-14) |

|

|

| 18 |

野球人気が高まる中、日本橋堀留署では路上でキャッチボールをしていた140名を検挙し、科料二円及びミットやボールも没収されます。

これは急激に増える自動車の影響で、交通事故が多発した事によりますが、路上が遊び場では無い事を示す為でもあったようです。

この為《往来地獄》の言葉が使われるようになります。 |

|

|

| 26 |

上野公園の西郷隆盛像の犬を盗もうとした男が逮捕されます。生活苦のため盗んで売ろうとしたようです。 |

|

|

| 31 |

大阪のカフェー美人座が銀座に進出し、過激なサービスが話題を呼びますが、いわゆるエログロナンセンス時代の到来と言われます。 |

|

|

| ・ |

この夏向けに、銀座の松屋にて初の水着ショーが開催されました。 |

|

|

|

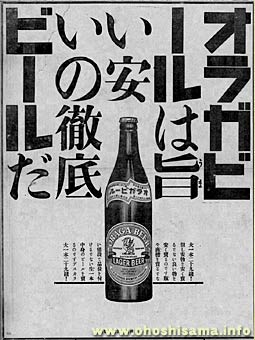

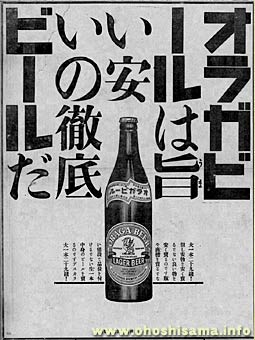

大阪寿屋(現サントリー)が昭和3年に買収したカスケードビールを【オラガビール】と名を変え販売します。

キリンビールやサッポロビールなどが34銭だった中で、価格を29銭に下げ販売したことで、次第にビールの価格競争となって行きます。

また大々的な広告で進出を図りますが、5年後には営業不振の為、ビール事業から撤退します。

|

|

右は昭和5年の新聞前面広告です。(写真5-15)

これ以外にもこの頃寿屋では【トリスカレー】や【トリス胡椒】等も販売を開始しますが、いずれも姿を消しています。

|

|

5-14.昭和6年頃の神宮野球場 |

5-15.昭和5年オラガビール広告 |

|

【6月】

|

| 1 |

海軍では飛行操縦士候補生として、小学校高等卒業者などを対象にした、予科練習生こと【予科練】募集を始めました。

この第一回採用にはの5764人が応募し79人が採用されました。(写真5-16) |

|

|

| 6 |

同潤会が大塚に独身女子用アパートとなる【大塚女子アパートメント】を建てます。 |

|

|

| 15 |

京都で初の反戦アニメ映画【煙突屋ペロー】が発表されます。

この映画はしばらく行方不明となっていましたが、昭和61年に発見され再び公開されています。 |

|

|

| 22 |

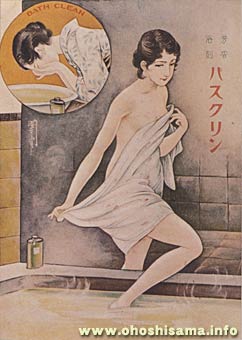

津村順天堂(現ツムラ)が入浴剤のバスクリンを販売します。

既に販売していた浴用中将湯が夏場だと暖かすぎると言うことから開発され、銭湯等を中心に広がってゆきます。

ブリキ缶150g入りで50銭で、缶にはこの頃人気の高畠華宵のイラストが入ったものです。

右は当時のポスターですが、これが缶に描かれていました。(写真5-17) |

|

|

| 24 |

不景気の中、大阪や東京では1円で乗車出きる円タクならぬ50銭で乗車(初乗り2マイル)できる銭タクが登場し、警視庁も認可します。 |

|

|

| ・ |

さまざまな○○ガールが登場していますが、この頃登場したのが、円タクガールです。

ダンサーと思えるほどの装いの美女がタクシーの助手席に乗り、道に立つ男性にウインクを送ったりスカートを巻き上げたりすると、ついぞ男性はタクシーに乗り込みます。

が、少し走ると美女は円タクの運転手から20銭を受け取って途中で降りてしまいます。

すると美女は次なるタクシーに乗り、再び男性を誘いますが、不景気な中で男性をタクシーに乗せるための運転手と組んだ新手の商売です。

|

|

5-16.当時の予科練生/ウィキぺディア |

5-17.この年発売のバスクリンポスター |

|

【7月】

|

| 3 |

【超特急・つばめ】の試運転が一般客を乗せて行われますが、定員300名に対して1万2千人もの応募となりました。(↓10月1日運行開始) |

|

|

| 3 |

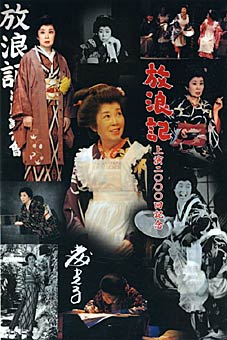

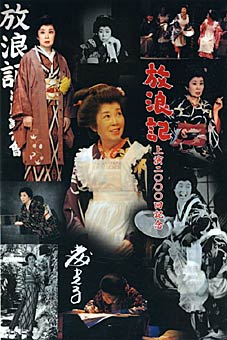

林扶美子の【放浪記】が刊行され、50万部のベストセラーとなります。

昭和10年には映画化され、以来映画や舞台などで度々公開されます。

特に森光子さん主演の舞台は最近まで公演され、平成11年には2000回公演を達成します。(写真5-18)

|

|

|

| 10 |

東京市では新らしい麻雀店の出店を禁止します。

前月には麻雀賭博の取締りが強化されたばかりですが、この頃は麻雀の第一次黄金時代ともいえる程の人気で、賭博性が高いとの理由によります。

因みにこの頃の東京では1758軒の雀荘がありました。 |

|

|

| 13 |

第一回サッカーワールドカップがウルグアイで開催され、見事開催国のウルグアイが優勝します。(参加13カ国)

現在も熱狂的な支持を受けるワールドカップですが、この時代も同じようで、決勝戦のウルグアイ対アルゼンチンでは、熱狂的過ぎるファンの為に試合が中断しながらも、ウルグアイが逆転勝利を収めます。

ラフプレーと不公平な審判によって負けたと新聞が報じたことを発端に抗議の声が上がり、混乱が生じ、最終的には両国の国家断絶にまで影響を及ぼします。

|

|

|

| ・ |

前年開店した大阪の阪急百貨店ではじまった、カレーライスのカレー無しこと、ご飯にソースをかけて食べるソーライスはは1日200食も出る人気でしたが、大阪市内の食堂でも【お菜無しご飯】として人気となります。

ちなみに通常のカレーは25銭に対し、こちらは5銭で提供されました。

写真はソーライス発祥の阪急百貨店です。(写真5-17) |

|

|

| ・ |

不景気は犬にまで影響を及ぼし、不健康や空腹から人に噛み付く件数が増え、6月から7月まで600件を越す被害が届けられます。 |

|

|

| ・ |

この頃ハエを捕獲するハイトリリボンがカモ井から発売されました。(写真5-20)

大正12年頃からハエトリ紙は登場していますたが、輸入品で高級だった為、小型で使いやすいタイプが開発され、一躍人気商品となりました。

最近では見かけなくなりつつありますが、現在でも同じカモ井のハエとりリボンとして販売されています。

|

|

5-18.放浪記2000回記念ポスター |

5-19.ソーライス発祥の阪急百貨店/絵葉書 |

5-20.当時のポスター |

|

【8月】

|

| 1 |

宝塚歌劇演出家の白井鐵造氏が、アメリカ・フランス留学から帰国して発表した第1作目となる【パリゼット】が公演されます。

「パリそっくり」と言われ華麗なレビューが評判となり、モンパリを越える人気となります。

化粧もそれまでの白塗りからドーランに変え、本格的な男装が登場したものこの時で、以降他の団体も宝塚のスタイルを追従することになります。

|

|

そしてこの時の主題歌として歌われたのが【すみれの花咲く頃】です。

前年の東京行進曲に続いて大ヒットし、現在も宝塚歌劇団を代表する曲として歌い継がれていますが、この時に【おお宝塚】も歌われました。

右は当時の宝塚歌劇団・月組公演の【パリゼット】です。(写真5-21) |

|

|

| 18 |

作家の谷崎潤一郎氏が、妻と離婚をし、友人に妻を与えるとの手紙を出し話題となります。 |

|

|

| 20 |

過去大噴火を繰り返している浅間山が昭和に入ってから活発化していましたが、この日も大きな噴火をし、火口付近では登山者6名が溶岩によって命を落します。

|

|

右は昭和初期の浅間山大噴火の絵葉書ですが、この後も噴火を重ね、翌年の噴火の際には関東まで降灰がありました。(写真5-22) |

|

|

| 26 |

蟹工船えとろふ丸の船員が、船内での虐待で死者が16名と打電しますが、前年に小林多喜二が発表した小説『蟹工船』と同様の事が実際に起きていた事になります。

翌月函館に入港して首謀者は検挙されますが、事件の結果は最終的に闇へと葬り去られます。 |

|

| ・ |

この頃に芝浦製作所(現東芝)が我が国最初の電気冷蔵庫及び電気洗濯機を販売します。

もっとも冷蔵庫は価格が720円という、庭付き一戸建て住宅が買える程の価格だったため、一般に普及するのはまだまだ後の事で、一般庶民は氷を用いた冷蔵庫を使用していました。 |

|

洗濯機も370円という高価な為、まだまだ洗濯はたらいと洗濯板の時代が続きます。 |

|

写真隣はロボットのような冷蔵庫と洗濯機ですが、右の洗濯機の上のローラーは脱水装置のようです。

また左の冷蔵庫は重さが157kgもあったそうです。(写真5-23) |

|

|

| ・ |

一方昭和2年にはナショナルから大量生産型の電気アイロンが販売されましたが、こちらは3円20銭という価格と、手軽にアイロン掛けが出来るということから、大ヒットします。 |

|

それまでのアイロンといえば炭を入れるタイプの【火熨斗(ひのし)】が一般的だったようですが、実際には戦後も活躍していたようです。 |

|

写真がそうですが、箱には《八千代アイロン》と書かれており、アイロン取っ手以外は重い鉄製で、現在の家庭用アイロンよりも小ぶりですが、ずっしりとしています。(写真5-24)

|

|

5-21.昭和5年公演のパリゼット/ウィキペディア |

5-22.浅間山大噴火/絵葉書 |

5-23.国産初の電気冷蔵庫と電気洗濯機 |

5-24.昭和初期の炭を入れるタイプのアイロン・ひのし |

|

【9月】

|

| 1 |

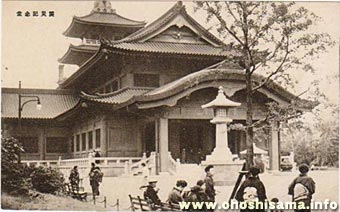

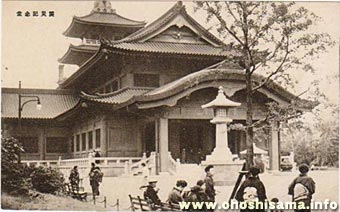

関東大震災から7年を迎えたこの日に、本所被服所跡に【震災記念堂(現東京都慰霊堂)】が落成し、浜口首相や東京市長らが出席の中、追悼式と落成式が行われました。 |

|

納骨堂は三重の蓋で、震災で被災した3万人が合祀されますが、後の第二次世界大戦の東京大空襲によって行方不明となった遺骨を納骨し、東京慰霊堂と名称が変わります。

(真5-25) |

|

|

| 5 |

東京の月島に水上生活者の為の【水上尋常小学校】が開校し、32名の児童が学ぶことになります。

この頃は水上で生活する人たちが多く、未就学児童も多かった事から、泊り込みで生活をする学校が誕生します。

この水上小学校の場所には現在は中央区立勝どき敬老館・児童館が建っています。

|

|

|

| 10 |

米が大豊作となり米価が大安値となります。

新潟では米一升が煙草の敷島1箱分の対価交換となります。 |

|

|

| 11 |

浅草松竹座にて水の江滝子が初めて断髪のタキシード姿の男装で登場し人気となります。

写真は昭和9年頃の水の江滝子です。(写真5-26) |

|

|

| 20 |

神戸にて開港記念博覧会が開催され、翌月30日まで137万人の入場者を記録しますが、この時に人気となったのが、大砲の中に人間が入り、空に飛ばされると言う【人間大砲】です。

|

|

5-25.震災記念堂/絵葉書 |

5-26.昭和9年の水の江滝子/ウィキペディア |

|

【10月】

|

| 1 |

この日の午前零時に第3回目となる国勢調査が行われました。

現在の居住地を基本とした調査ではなく、“調査の時点で何処にいるか”が基本となる為、走行中の列車内でも行われ、浮浪者や水上生活者にも調査がされました。

結果、日本の総人口は9039万6043人と公表されました。 |

|

|

| 1 |

東海道線の東京〜神戸間に、【超特急・燕】が運行され、東京〜神戸を今までよりも2時間20分も早い8時間55分で結ばれます。

同時に食堂車には初の女給も登場します。

この頃の乗用車の平均時速が28km、路面電車が21km、普通列車が32kmに対し、燕は平均67.5kmで、最高時速は95kmというスピードで、運賃も東京〜神戸を往復すると50円となり、当時の大卒初任給と同じと言う、文字通り超の付く特急列車でした。(写真5-27) |

|

|

| 3 |

この年の米作が豊作とされた事によって米価が大暴落し、全国の米取引が不能となります。

この為農村部を中心に更に恐慌となってゆきます。 |

|

|

| 17 |

市川右太右衛門主演の【旗本退屈男】が封切られ人気となり、以降昭和38年まで30作のシリーズ化される作品となります。

|

|

5-27.丹那トンネルを抜ける超特急燕/絵葉書 |

|

【11月】

|

| 7 |

この日【東京に来たら餓死します。】という記事が新聞に掲載されます。

地方から東京への出稼ぎ流入を防ごうとする為のパンフレットを配布しているという新聞記事ですが、ここまで不況の波が押し寄せていると言うことです |

|

|

| 14 |

内閣総理大臣浜口雄幸が東京駅にて銃で撃たれ、駅長室に運ばれるや『男子の本懐である』と言ったといわれます。

《大命を受けたい上常に決死の覚悟で、いつ何が起こっても覚悟の上で男子の本懐である》という事でこの《男子の本懐》は流行ともなります。

尚、浜口首相は翌年なくなりますが、現在も東京駅中央通路には、《浜口首遭難現場》のプレートとその場所が記されています。(写真5-25) |

|

|

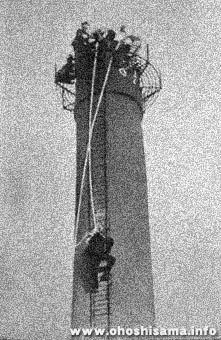

| 16 |

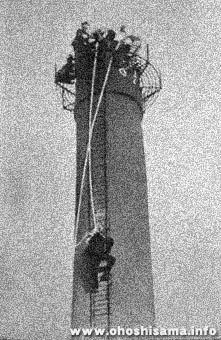

この頃は、昭和恐慌の真っ只中で、経営者と動労者の騒動やデモが各所で起っていますが、この日に富士紡績川崎工場の煙突に、男が5日分の食料を手に登り、富士紡績で起こっている労働争議の抗議活動を行いました。

【煙突男】と呼ばれ、煙突の周囲は【煙突男】見たさに見物客が押しかける騒ぎになり、最期は1万人もの野次馬が集まり、屋台が出現したほどだそうです。

|

|

最終的には130時間という長時間を煙突で過ごした【煙突男】の要求をのみ、労働者に騒動解決金を保証する事になりますが、これは間もなく天皇陛下が乗った御召列車が近辺を通過し、男がこれを見下ろすことなっては不敬であるということで、内務省から神奈川県警本部に命が降り、協議された結果とのことです。 |

|

この後、以降似たような【煙突男】騒ぎが度々起るようになります。(写真5-30) |

|

|

| 24 |

警視庁は【エロ演芸取締規則】を通達します。

過激化する性風俗に対するもので、《股下2寸未満のズロース着用禁止》《背中一定以上の露出禁止》《腰を前後左右に振ることの禁止》等が通達されます。 |

|

|

| 26 |

北伊豆地震が発生し死者行方不明272名、負傷者572名、家屋全壊2165戸の被害となります。

静岡県函南を震源とし、三島市では震度6で、震源地の函南や現伊豆市では震度7を記録したと予想されます。

この地震の影響で掘削中の丹那トンネルが2mほどもずれ、その為丹那トンネルS字カーブのトンネルとなります。

|

|

|

| ・ |

コリントゲームから発展したと言われるパチンコですが、この16日に名古屋でパチンコ店の第1号が開店します。

|

|

5-29.東京駅中央通路の床にある、浜口首相遭難現場プレート |

5-30.煙突男騒動/新聞記事

|

|

【12月】

|

| 1 |

この12月に銀座三越で初登場したのが、【御子様洋食】こと【お子さまランチ】です。

現在のように富士山型のライスには小さな旗が立ち、そのすそ野にはハムやコロッケ、スパゲッティ等が、綺麗に並べられており、三十銭という値段にもかかわらず、今までの地味な洋食から画期的なお子さま食として人気となりました。 |

|

翌年には上野松坂屋にも登場しますが、この時に【お子様ランチ】という名で登場し、そのネーミングと共に一気に全国に広まります。 |

|

|

| 10 |

この日発売の少年雑誌【少年倶楽部】1月号に【のらくろ二等卒】が初登場します。

当初は短期連載を予定していましたが、子供たちから絶大なる支持を得、昭和16年まで連載が続きます。→昭和6年1月参照

|

|

|

| 20 |

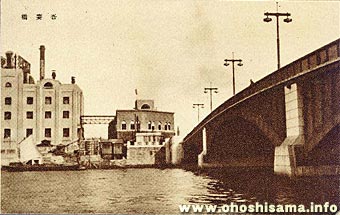

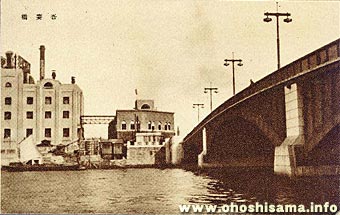

隅田川に架かる吾妻橋の渡り初めが行われます。

吾妻橋の最初は安永3年(1774)に浅草花川戸の町民たちによって架けられ、武士以外は2文の通行料が必要でした。

また当時は隅田川は大川と呼ばれていたことから、【大川橋】と言われていました。

その後何度か架け替えられた後、明治9年の架け替え時に【吾妻橋】と称されるようになり、更に明治20年(1887)に鉄の橋となりますが、関東大震災の祭に被災します。(写真5-31)

|

|

その後震災復興橋梁のひとつとして工事が行われ、この日の渡し初めとなりました。 |

|

実際の開通は翌年の昭和6年6月になりますが、右は昭和7年の吾妻橋です。

尚、対岸にあるのはビール工場で、現在も同じ位置にアサヒビールのビルが建ちます。(写真5-32) |

|

|

| 28 |

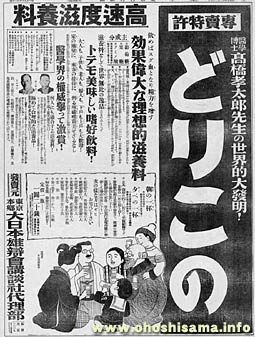

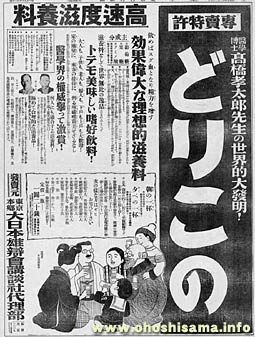

講談社では高速度滋養料【どりこの】を1瓶1円20銭で販売します。

これは昭和2年に医学博士でもあり軍医の高橋孝太郎氏が発明した、ブドウ糖、果糖、アミノ酸等を主成分とした濃縮甘味料で、この時から講談社で販売をする事になりました。 |

|

各種広告の効果もあって、一時期には230万本も販売するベストセラーとなりますが、昭和19年の戦争の激化によって姿を消します。

因みに大田区池上には【どりこの坂】という坂がありますが、医学博士の高橋氏が、この坂に住んでいたことに由来します。 |

|

右は当時の【どりこの】の広告です。(写真5-33)

|

|

5-31.関東大震災で被災した吾妻橋/土木学会付属土木図書館蔵 |

5-32.竣工した吾妻橋/昭和7年絵葉書 |

5-33.昭和5年のどりこの新聞全面広告 |

|

| この年の流行 |

流行歌

|

すみれの花咲く頃、唐人お吉の歌、ジャズ、酋長の娘、祇園小唄 |

舞台・映画

|

パリゼット(宝塚歌劇)、第一回東京踊り公演(東京松竹楽劇部)、何が彼女をそうさせたか、旗本退屈男 |

文化・社会

|

ルンペン、銀ブラ、煙突男、世界恐慌 |

言葉

|

男子の本懐、アチャラカ、エログロナンセンス、何が彼女をそうさせたか、OK、男装の麗人、3S時代(スピード・スクリーン・スポーツ) |

モノ

|

流線型、国産電気冷蔵庫、オラガビール、どりこの、バスクリン |

本

|

浅草紅団(川端康成)、放浪記(林扶美子) |

| この年の初登場 |

| 上野駅地下商店街、国産電機冷蔵庫、山と渓谷、百円札、ハイトリリボン、オラガビール、バスクリン、どりこの、地下鉄食堂 |

| この年の物価 |

肉100匁(375g)-牛上1円50銭・豚上070銭・鶏上1円20銭、うな丼50銭、かけそば10銭、カレーライス25銭、ソーライス5銭、エビスビール38銭、子供用セーラー服8円、小学生用学生服〜2円80銭、ウテナ白粉50銭、千代田ポマード50銭、民間企業平均賃金大卒69円45銭、同潤会大塚女子アパート家賃4畳半10円、分譲地西荻窪から8分1坪28円、蓄音機(コロムビア)80円、さくらフ井ルム55銭、雛人形1揃い33円50銭〜、キリンビール34銭、オラガビール29銭、どりこの1円20銭

|

|